「Red Hat Enterprise Linux(RHEL)」互換のLinuxディストリビューション「CentOS Linux」の開発が2021年で終了するという衝撃のニュースが発表されました。

既にご存知の方も多いと思いますが、CentOS8のサポートが2021年12月31日で終了するとアナウンスされたのです。CentOSは、無償で利用できる“RHELクローン”の中でも特に人気があることから、その予想外の終了は、利用者に対して大きな衝撃となっています。

これまでCentOS8を採用していた企業では、今後バグフィックスやセキュリティ修正などがリリースされないことが決定されましたので、このままCentOS8を使い続けることは選択肢としてはなくなりました。あと、半年で移行先を決めなければなりません。

同プロジェクトはCentOS Streamへの移行を勧めていますが、何故こうなってしまったのか、これからどうすればいいのかと頭を抱えてしまう方もいらっしゃると思いますので、経緯からこれからのことも含めご説明します。

プログラマーなどITエンジニアを目指しているならIT業界専門転職サイト「Javaキャリ」が最適!

完全無料の会員登録はこちらから

Contents

そもそもCentOSとは

CentOS とは、サーバー向け Linux の世界で最も多く利用されている Linux ディストリビューションの一つです。CentOS は 2004 年のリリースからOSS(オープンソースソフトウェア)としてコミュニティで開発・配布され、誰でも無料で利用することができます。

CentOSは、”Community ENTerprise Operating System”の略で、”コミュニティーベースのエンタープライスに匹敵するオペレーティングシステム”という意味を持っています。

RHELを元に商標、ライセンスの関わるものを排除した上で、フリーなものに置き換え、CentOSコミュニティーで作り直したものがCentOSとなりました。

そのため、RHELと非常に高い互換性がありながらも費用がかからない点が最大の特徴になっています。

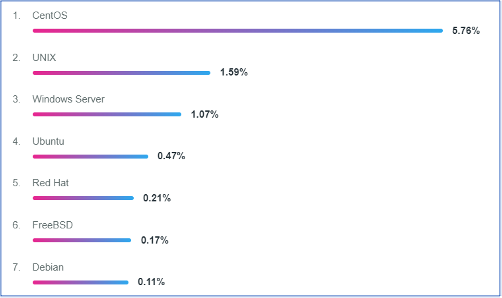

現在、ウェブホスティングのOSとして利用されているOSのなかでも、CentOSは、No1となっています。

CentOSの特徴

CentOSの最大の特徴は前述の通り、 RHEL と同等の Linux ディストリビューションであるということです。つまり RHEL と同等の環境を無料でダウンロードでき、利用することが可能であるという点です。

RedHat社が2014年1月からCentOSを支援プロジェクトとしてサポートしていることも特徴です。CentOSプロジェクトの中心メンバーをRedHatの社員として迎え入れており、深いコミュニケーションが存在していることがわかります。

RHEL は、3 年~5 年でメジャーバージョンアップ、年 2 回程度のマイナーバージョンアップが行われ、メジャーバージョンの初期リリースより 10 年間アップデートが提供されます。

前述した仕組みのとおり、CentOS は RHEL で公開されたソースコードをビルドし公開しているため、RHEL と同様に 10 年間アップデートが提供されることになっています。

そうしたRHELとの密接なサポートが、エンタープライズで安定して利用できる Linux ディストリビューションまで押し上げた背景になっています。

また、RHEL と同様に数多くの実績があり、安定稼働しているということの他に、同じバージョンの同じソフトウェアで構成されているため、いままで RHEL しか扱かったことのない方でも違和感なく、全く同じノウハウを適用することが可能です。

なぜ衝撃なのか?

ご紹介してきた通り、RHEL同様の機能を無料で利用できる安定したOSであることから、ユーザーが非常に多いこともあり、以下3つの理由から、今回の発表は衝撃を与えました。

サポート期間が短い

CentOS8はリリースされたのが2019年9月のため、リリースされて1年半なのに、2021年末でサポートが終了してしまいます。

マイグレーションする際や、OSのアップデートをするためにwebアプリケーションの修正作業が必要な場合も多く、OSのスコープが短期間になってしまうということはコスト面にも大きく影響が出てしまうのです。

サポート終了日の突然の変更

CentOS 8はこれまで、2029年5月31日までサポートすると表明していたのですが、2021年12月31日でサポートを終了するという突然の変更をされた点です。

CentOS / RHELのサポート期間を振り返りますと、 CentOSのサポート期間は、これまでRHELのバージョンと同期して設定されてきました。CentOS8についても、RHEL8同様に、2029年5月31日だったのですが、突然、2021年12月31日に変更されてしまいました。

| バージョン | サポート終了 |

|---|---|

| RHEL/CentOS 6 | 2020/11/30 |

| RHEL/CentOS 7 | 2024/06/30 |

| CentOS 8 | 2021/12/31 |

| RHEL 8 | 2029/5/31 |

古いOSよりも先にサポートが終了してしまう

CentOS7よりも先にCentOS8がサポート終了になってしまうことが、一般的なOSのサポートの考え方からも逸脱しており、利用者の理解を得られない要因になっています。

CentOS8からの移行先の選択肢は?

CentOS8ユーザーは、半年後にはサポート終了なので、すぐに移行先を決めなければなりません。

CentOSを開発しているThe CentOS Projectが、CentOS8のサポート終了発表と同時に、軸足を「CentOS 8」から「CentOS Stream」に移すことを明らかにしました。

今後、CentOS StreamはRHEL(Red Hat Enterprise Linux)の開発ブランチとして機能していくとのことです。CentOS9のリリース予定も無いと発表しています。

参考記事: CentOS Project shifts focus to CentOS Stream

CentOSプロジェクトは、CentOS 8の移行先にCentOS Streamを奨めていますが、本当にそれが最善の選択肢なのか、コミュニティで議論されている移行先の選択肢について確認してみます。以下に6つの移行選択肢を記載しました。

| No. | 移行先候補 | リリース日 | サポート終了日 | 提供元 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Red Hat Enterprise Linux 8 | 2019-05-07 | 2029-5-31 | Red Hat, Inc. |

| 2 | CentOS Stream 8 | 2019-09-24 | 2024-5-31 | The CentOS Project/Red Hat, Inc. |

| 3 | Oracle Linux 8 | 2019-7 | 2029-07 | Oracle |

| 4 | CentOS 7 | 2014-06-09 | 2024-6-30 | The CentOS Project/Red Hat, Inc. |

| 5 | RockyLinux | 2021-3-31(RC版) | TBA | The Rocky Linux Project. |

| 6 | AlmaLinux | 2021Q1 | 2029年までのサポートをコミット | CloudLinux Inc. |

移行を検討するにあたっては、移行の容易性・OSの安定性・サポート期間などが重要になることでしょう。

Red Hat Enterprise Linux 8

無料OSから有償OSへの移行として考えることが可能であれば、相応のコストを払っていい場合の正攻法の選択肢です。

RedHat社は、開発者プログラムを拡大して、個人開発者が最大16システムまで、無料で本番環境のRHELを使えるようにすることを発表しています。

更に、オープンソースプロジェクト向けの「No-cost RHEL for customer development teams」では、非営利団体、オープンソースプロジェクトなどの組織を対象として、そのインフラの範囲内での無料でサブスクリプションの利用が可能となっています。

個人開発者、非営利団体であれば、魅力的な移行先の候補になりそうです。

CentOS Stream8

CentOS Streamは、Red Hatが2019年9月、CentOS 8の公開と同時に発表した「エコシステムの開発者向けアップストリーム(コミュニティがソースコードから開発する)のプラットフォーム」です。

このため、RHELのソースコードを再構築したものとは異なり、むしろRHELのベータ版の扱いとなります。

CentOS Stream8の利用者数がCentOS8のときと比べて激減して他選択肢に流れると、バグ報告のスピードやオープンなナレッジも減ってしまうので、安定性も下がってしまうことに繋がってしまうリスクがあります。

Oracle Linux 8

CentOS8同様、RHELのリビルドです。2つのカーネル(Red Hat Compatible KernelとUnbreakable Enterprise Kernel)を配布していて、Red Hat Compatible KernelのほうはRHELで配布しているカーネルと同一であると、Oracleは説明しています。

CentOS同様利用は無料で利用できますが、パブリッククラウドの仮想OSにおいて利用できるのはOracle Cloudなど一部に限られる点から、移行先としては、Oracle Cloudを広く利用している企業ユーザがターゲットになると考えます。

CentOS 7

CentOS 7が2024年6月30日までアップデートされるのでどうしてもCentOSを望む場合、選択肢となりそうです。しかし、CentOS7へのダウングレード方法は公式アナウンスされてないことから、再インストールとサーバー/アプリケーションの再構築が必要になると想定されます。

また、CentOSの今後の不透明な状況から、あまりお勧めできそうにありません。

RockyLinux

Red HatがCentOS Streamにフォーカスすると発表した翌日に立ち上がったのが「Rocky Linux」という新しいプロジェクト。CentOSのオリジナル開発者、Gregory Kurtzer氏が発表したものです。

「以前CentOSが行っていたように、リリースが追加される前ではなく、追加された後にリリースをビルドすることで、ダウンストリームビルドとして機能することを目指す」とのこと。

このオペレーティングシステムは、コミュニティ主導で開発されています。

さらに、注目すべき点はスポンサー企業で、現時点で3社だけですが、どれも注目すべき会社がスポンサーになってます。

1社目、Ctrl IQ社は、ウェブサイトを訪問しても事業内容他全て不明ですが、Gregory Kurtzerさんの会社です。

2社目、Mattermostは、slackのクローンとして有名なOSSプロジェクト。rockyプロジェクトのslackチャネルも2月で閉鎖して、全てmattermostに切替えますと宣言されてます。

3社目、スポンサーにAWSがなっている点。

AWSでの運用が多い場合は特にRockyLinuxに注目です。

AlmaLinux

ホスティングサービスプロバイダー向けに商用有償OSCloudLinux OSを提供しているCloudLinux社が立ち上げた新しいRHELクローンプロジェクトです。

- コミュニティとのパートナーシップで進める

- RHEL8からのフォークで、バイナリレベルでの1対1互換

- 永久に、常に無料、常にオープンソース

上記のように公式サイトで宣言しています。

CloudLinuxOS自体が、RHELからのフォーク(分岐)による製品なので、RHELクローンをリビルドして提供し続けるノウハウを持っている同じチームがサポートしていく点が強みとなりそうです。

CloudLinuxはその後、正式名称を「AlmaLinux」と発表した。

AlmaLinuxにはSecureBoot機能が追加され、VMwareやAWSのパブリッククラウドにも対応するという。

主体がCloudLinuxという1社主体の体制という点は、今回のCentOS 8事件同様、今後簡単に方針を覆す可能性を気にせざるを得ない、と私は思います。

なぜこうなってしまったのか?

CentOSを含め、OSSは、誰でも自由に改良、再配布することができるという特徴があります。誰かがソースコードのバグを見つけたり、改良して修正したりといったサイクルが世界中のユーザーによって行われます。こうしたことから、ソフトウェアの安定性が高くなり、低コストで高品質な開発を行える点が、OSSが広まってきた理由です。

RHELも、有償ながら、ソースは公開されています。RHELもLinuxだからです。

アップストリームファーストで各パッケージを強化し、それをFedoraというOSSで実験し、RHELに取り入れています。

一方で、CentOSは、そのソースを利用して、RHELとの完全互換を目指したLinuxディストリビューションであり、Red Hatとはまったく関係のないグループが、勝手に作ったディストリビューションなのです。

以下の様な流れが、出来上がっています。

前述の通り、2014年よりRed HatはCentOSを支援プロジェクトとしてサポートしています。CentOSを無償ディストリビューションで最強の地位に押し上げて、Red Hatへの入り口にする狙いがあっと思われます。

しかしながら、Red Hatの思惑とは異なり、CentOSからRedhat Linuxへの貢献が少なく、CentOSからRedhat Linuxへの移行をするユーザも少なかったことが、今回の驚愕のサポート終了の契機になったのかもしれません。

過去に議論のあった、“インフラただ乗り論”が再燃し、企業がオープンソースを基盤にビジネスすることの難しさを改めて討議する機会になってしまいました。

今回の方針転換について、Red HatのLinuxエンジニアリング担当バイスプレジデント、Mike McGrath氏はData Center Knowledge(12月15日付)に対し、「CentOSはRed Hatに、それほどの有用性をもたらしていなかった」と説明。

McGrath氏は、Red Hatが支援する開発版プロジェクト「Fedora」と比較しながら説明。Fedoraでは双方向のコミュニティの関与があるのに対し、CentOSは「常にユーザーコミュニティにとどまり」、貢献モデルが一方通行だったと述べています。

参考記事:CentOS Linux終了へ 開発者の動揺と救済の動き

まとめ

日本のウェブホスティングで最も多く利用されているCentOSの開発が終了し、そのメジャーバージョンであるCentOS 8は2021年12月31日でサポートが終了することが発表されました。

CentOS 8の利用者は、差分が少ないCentOS Streamに移行するか、本番環境利用で心配ならばRHELに移行することが推奨されています。

CentOS8を利用しているユーザは、様々な環境で、CentOSを利用していることでしょう。移行を検討する際、以下の様な視点が必要です。

- 現在CentOS 8を使用しているシステムのEOL時期

- 商用パッケージソフトを使用している場合、移行対象のOSが、サポート対象OSになっているか否か

- ベンダーによるテクニカルサポートの要否

- クラウドで利用している場合は今後の対応

- 求められるOSの安定性

- 移行にかかるコストはどのくらいまで許容できるか(費用面と工数面の両方で)使用しているアプリケーションの移行難易度

個人開発者であれば、新しいOSSへチャレンジする様なアプローチが可能だと思いますが、エンタープライズのシステムでCentOSを利用する場合、そこに求められるのは、“安定性”です。その視点から、以下の様なシナリオが有効だと考えます。

・これを機会に商用のRed Hat Enterprise Linuxに移行する

開発Convert2RHELという移行ツールも用意されています。特に、個人開発者、非営利団体向けの無償プログラムも存在しますので、魅力的な移行先の候補になりそうです。

・アプリケーションの更新予定がないならば

ほとんどアップデートしないならば、CentOS8のまま継続利用し、必要になったときにベンダーが提供している「有償のCentOS 8延長サポート」のサービスを使う方法が考えられます。 WindowsXPのサポート終了時に、国内ベンダーが各社が提供した“延長サポートサービス”と同義です。

例えば、サイバートラスト社では、CentOS 8 サポート契約後、直ちに国内の Linux ベンダーであるサイバートラストの日本語でのサポートサービスを受けることができます。

加えて「MIRACLE LINUX 8 Asianux Inside」のライセンスを提供し、CentOS 8 からの移行もサイバートラストが支援します。

参考: CentOS 8のご利用を救済するサイバートラストのサービス

・クリティカルじゃないアプリケーションならば

ミッションクリティカル度の低いシステムならば、CentOS Streamに乗り換えることも選択肢になります。今回の発表を受けて、CentOSプロジェクトの開発が終了することは考えにくからです。

・エンタープライズなアプリケーションの場合は

エンタープライズでの利用という観点では、AlimaLinuxやOracle Linuxなどの、無償で利用できるRHEL互換ディストリビューションについての選択は慎重にならざる負えません。

CentOS 8のサポート期限は2021年12月31日に終了しました。

エンタープライズシステムでCentOS8を利用している場合、直ぐに移行先の検討を開始しなければなりません。

エンジニアは、自身がかかわっているCentOS8を使ったシステムについて、その特徴を確認の上、今回ご紹介した移行先候補の動向を鑑み、総合的に最適な選択先を考えてみてください。